Apuntes sobre la palabra “cultura”.

Escribir: un solo texto, fragmentario, diverso, interrupto, disperso. La escritura es un discontinuo que se va agrumando. ¿Dónde termina el poema y empieza una ficha de clase? Curaduría Afectiva.

Sumo aquí un texto, que sucede al poema de Mariela Laudecina que publiqué ayer, y que será seguido por vete a saber qué escritura mañana. Como en Curaduría Afectiva, ese libro que no deja de darme amor desde 2020, que me editó Cariño Editorial, la escritura es continuidad, brazos abiertos. Amistad, humanismo. Ahora sí, va el texto de hoy.

La palabra “cultura” es una palabra muy compleja en Occidente. En el mundo antiguo, “cultura” tenía que ver con dos grandes universos de sentido: por un lado, relacionado con rendir culto a los dioses y a las personas ilustres, por otro, relacionado con cultivar. Hacia el Renacimiento estos sentidos se empiezan a abrir, con la modernidad, y comienza a surgir la palabra “cultura” como la conocemos.

Cultura se relaciona con los alcances léxicos que toma la palabra al provenir del latín, colere. Raymond Williams (1973) señala los siguientes significados: habitar (que produjo el vocablo “colono”), cultivar (que produjo por ejemplo “agricultura”), honrar (que produjo “culto”) y proteger lo que se admira, (que produjo “cultura”). Cultura, a partir del siglo 15 europeo, presenta la fuerte carga de hacer crecer algo que es bueno, y cuidarlo. Tiene que ver con prestarle atención al proceso.

Esta carga de sentido de algo que hay que proteger, porque es distintivo, que hay que cultivar para que crezca y hay que atender, se fortalece especialmente en los siglos 18 y 19, primero como pensamiento ilustrado y luego, atravesado por una fuerte carga romántica. Cultura es eso que hay que preservar, por ser auténtico, por portar valores que no son los valores de la vida mecanizada, y porque es civilizatorio, universal, democratizante, protector de una comunidad y detentado por una clase media que le disputa el sentido de arte como adorno, por ejemplo, a la aristocracia hereditaria. Por supuesto, esta manera moderna de pensar la cultura se trasladará a las colonias europeas. Modernidad y Colonialidad son sinónimos en cuanto a cosntrucción de una cultura del ser, del poder y del tener. El colonizador va a ser un ilustrador, y también un dador de permisos, porque la cultura también va a ser un lugar de diversidades, donde ese otro sometido va a aparecer como alguien que tiene recursos culturales que le interesen al dominador, un ejemplo posible de esto puede ser el tema de la yerba mate en las misiones jesuíticas. Aquí también entraría el concepto de antropofagia cultural, que en breve, cuando pensemos estos temas desde Latinoamérica, vamos a comentar.

Entonces, cultura va ser sinónimo de “conocimiento” y también de “civilidad”. Esto es particularmente importante en Argentina, donde, a lo largo de las disputas políticas del siglo 18 entre unitarios y federales, los primeros se van a llamar a sí mismos “civilizados” y a los otros, “bárbaros”. Cultura va a ser la piedra fundamental de la sociedad para el desarrollo intelectual, espiritual y estético, una especie de llave maestra para intervenir en la moral pública, en el pensamiento político, con un terreno que es una piedra angular: la literatura.

En Argentina, obedecen a esta lógica cultural obras fundantes de nuestra historia de la literatura, como pueden ser La Cautiva (1837) y el Matadero (1840) de Esteban Echeverría, el Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento, Amalia (1851) de José Mármol… algunas de las piezas literarias profundamente influenciadas por esta construcción del bárbaro (gaucho o indio), al que hay que someter.

A partir del siglo XX, y especialmente con el nacimiento de la antropología y la etnografía que son las disciplinas que van a estudiar a los “otros culturales”, se va a favorecer la idea de “culturas primitivas” para caracterizar a las comunidades que se van estudiando (expansión europea y control de todos los continenes mediante), pensando en una evolución del desarrollo humano desde el salvajismo hasta la libertad, con los valores culturales europeos mediante, reiteramos.

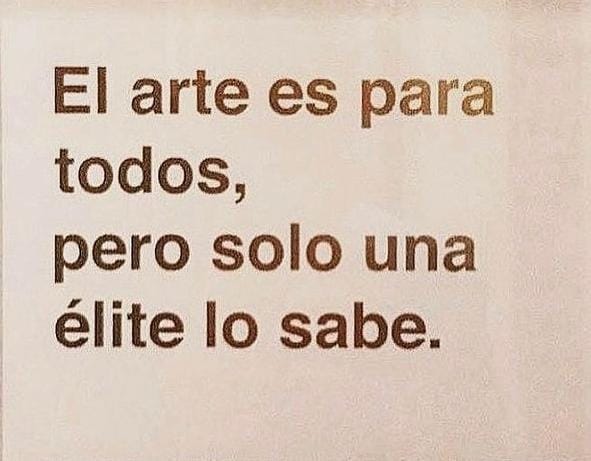

Estas ideas entran en crisis en los años 40, donde empiezan a discutirse que la obra de arte y la cultura en general tengan un poder purificador, modifiquen la sensibilidad, refinen y rediman a la gente, con el surgimiento de estudios específicos, los estudios de la recepción primero, y luego los estudios culturales, desde un lugar de ruptura, que va a considerar sujetos de cultura, por ejemplo a la clase media obrera predominantemente masculina. Se van a plantear qué lee un obrero inglés, reivindicando, claro está, que también lee. Y así van a surgir los estudios culturales, en los años 50, nucleados en una ciudad, Birmingham, con nombres que hoy todavía estudiamos, como el ya nombrado Raymond Williams (1921-1988), Stuart Hall (1932-2014) y Edward Thompson (1924-1933), pensando la intersección cultura/sociedad e incorporando términos como clase obrera, cultura de masas, culturas populares, cultura como resistencia con una mirada que hace estallar el concepto de cultura como privilegio de una clase social, para pensarla como problemática del poder, política y económica.

Esta manera de pensar la cultura, va a abrir un campo de estudios totalmente revolucionado que incorpore otros paradigmas para armar nuevas miradas: los estudios culturales.

1- En primer lugar, se intersecta la cultura con la noción de ideología marxista, en tanto contenidos ideológicos de una cultura. La relación cultura/ideología va a ser fundamental en el nacimiento de los estudios culturales. Todo lo que tiene que ver con las formas legales y políticas de expresar y garantizar la continuidad de formas de producción y reproducción de ellas. Es decir, va a pensar que la concepción de cultura de cada persona va a tener que ver con ideologías excluyentes, clasistas, coloniales, patriarcales.

2- En segundo lugar, se va a discutir la ideología cultural en términos de hegemonía cultural, tomando el pensamiento de Antonio Gramsci (1891-1937), que define como hegemonía planteando que “las ideas dominantes son siempre las ideas de una clase dominante”, pero pensando ese término “dominante”, en tanto alianzas y mediaciones entre clases sociales, consensos y formación de opinión pública.

Esto del acuerdo es muy importante. Porque Gramsci distinque entre dominación y hegemonía. En el primer caso, el dominio es un mecanismo específico de coerción directa o efectiva de un grupo sobre otro, por ejemplo, la represión militar. En cambio, en la hegemonía, se presenta un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales que provocan esa dominación. Hay un grupo que convence al resto que su modo de controlar la realidad es el mejor. Gramsci dice: “las clases dominantes "educan" a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente”.

3- En tercer lugar y muy relacionado con el pensamiento de Gramsci también, la idea de resistencia cultural. Las clases populares no son consumidoras pasivas de cultura, ni “idiotas culturales”, expresan una resistencia y los débiles también tienen armas y pueden proponer contrahegemonías culturales.

4- Y en cuarto lugar, este nuevo paradigma de los estudios culturales, y por aquí andamos, hoy más que nunca, introduce toda la problemática de la identidad, abriendo el juego a nuevas variables que van a tensionar el concepto de clase, como pueden ser los conceptos de generación (edad), género, racialización, sexualidad, visibilizando todos los modos de constitución de lo colectivo. Cómo las personas estructuran subjetivamente sus identidades (en plural). Es decir, esas ideologías clasistas, coloniales, racistas, patriarcales, odiantes en todas sus maneras, que atraviesan la cultura, son políticas y pueden ser discutidas, desnaturalizadas, vencidas, por la cultura pensada como intercambio, inclusión y producción colectiva.

Estos cuatro conceptos, en el desarrollo teórico de la relación cultura / política son claves, los repito aquí porque tienen que ver con el debate teórico, fundamentalmente vital sobre las culturas, en plural, y su disputa, las grandes batallas: ideología, hegemonía, resistencia e identidad.

Bibliografía citada:

Williams, Raymond (1976). Palabras Clave, un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires, Nueva Visión. 2003.